クラス案内

Class推奨:4歳~小学生

強度:★

- 挨拶ができる

- 人の話を聞ける

- 集団との生活の中で成長する

- 体の動かし方を知る

- 心を養う

目的と効果

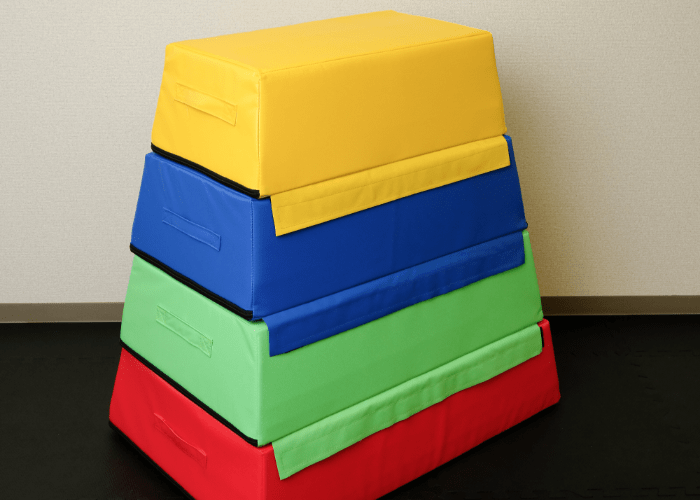

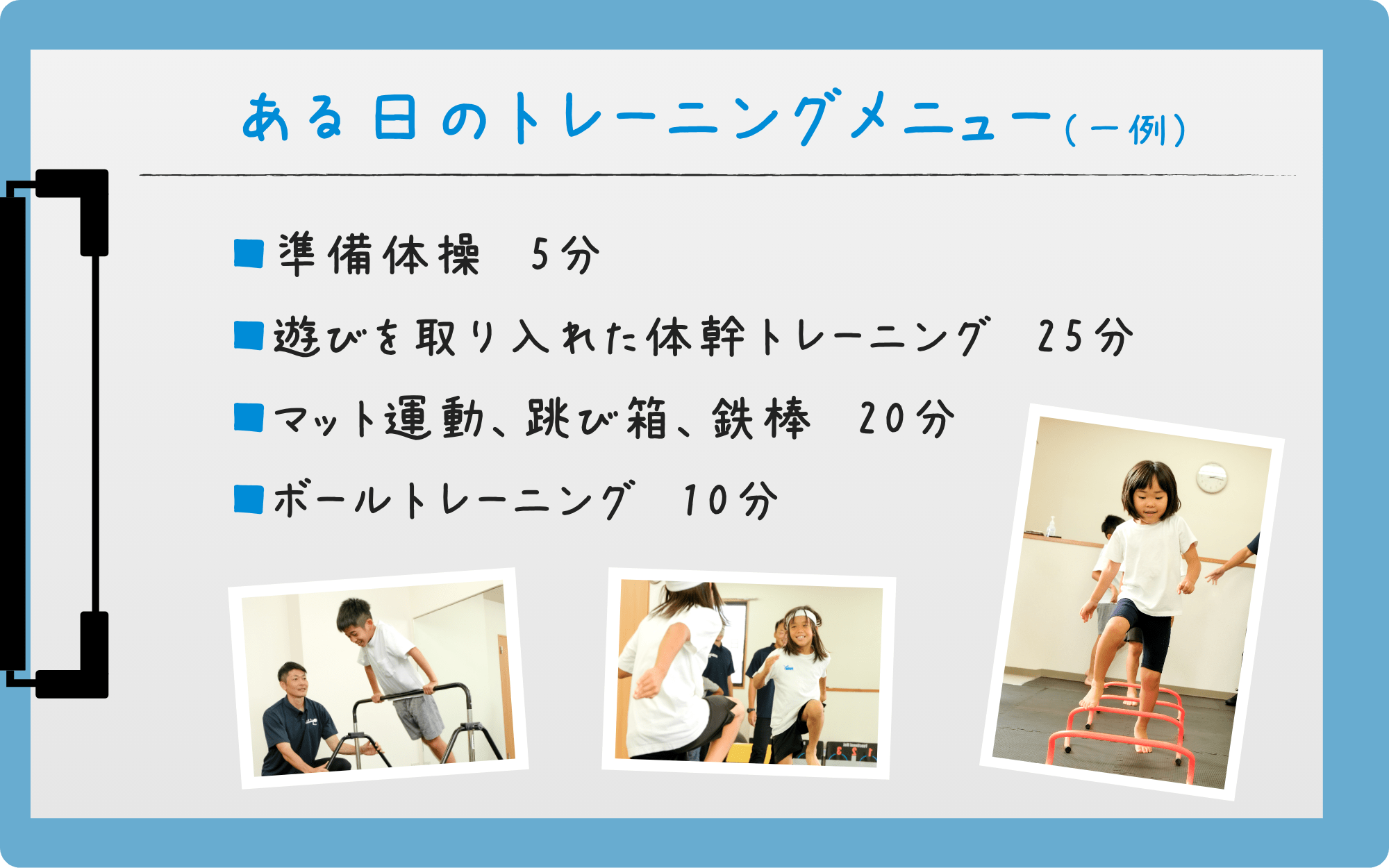

遊びを取り入れた体幹トレーニング、マット、跳び箱、鉄棒などの運動を中心とした体操クラスです。

幼少期からゴールデンエイジまでの期間に非日常的な動きをすることで、バランス・脳・神経系などすべてを刺激し、運動能力や運動神経を高めます。

トレーニング内容

遊びを取り入れた体幹トレーニングでは、低反発と高反発素材を兼ね備えた特殊なマットの上で、「走る」「ジャンプ」「バランス」を中心とした運動能力を高める内容を行います。みんなで協力し合った運動やゲーム性のあるトレーニングで楽しみながら取り組むことができます。また、体操では、マット運動や跳び箱、鉄棒など基本的な動きを身につけていきます。

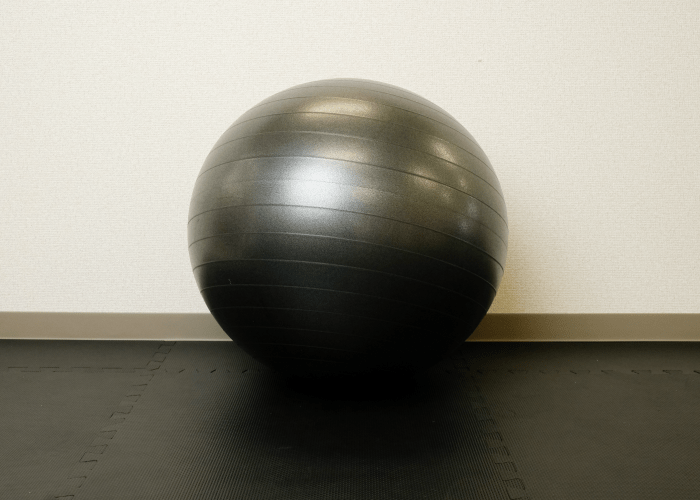

その他にも、縄跳びやトランポリンなどでバランス能力を養ったり、ボールを使って脳を活性化させるトレーニングを行ったり、さまざまな動きにチャレンジします。

ウォーミングアップ

ライフキネティック(脳を活性化させる運動)で脳を活性化させ、頭と身体の準備運動をする。

コーディネーショントレーニング

カエル跳びや4足歩行、クモ歩きなど日常ではおこなわないような様々な動きをおこなうことで運動能力を高める。

体幹トレーニング

プランク、サイドプランク、バックブリッジ、ダイアゴナル、壁逆立ちなど基本的な体幹トレーニングを楽しみながらおこない体幹を鍛える。

バランストレーニング

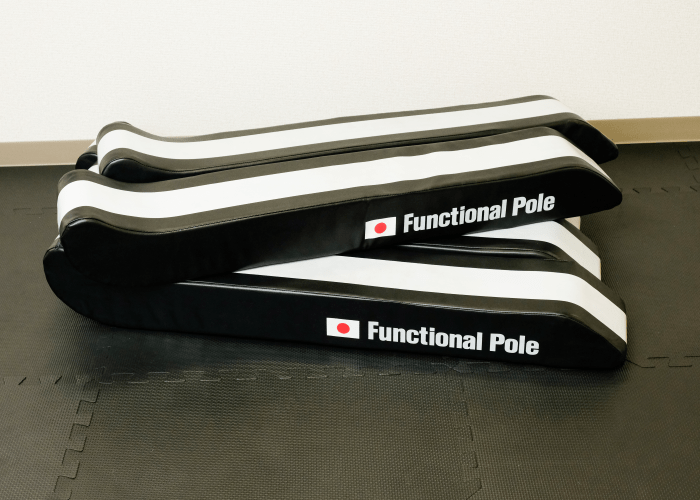

マットのうえで片足立ちやジャンプなどをおこなうことでバランス能力を鍛える

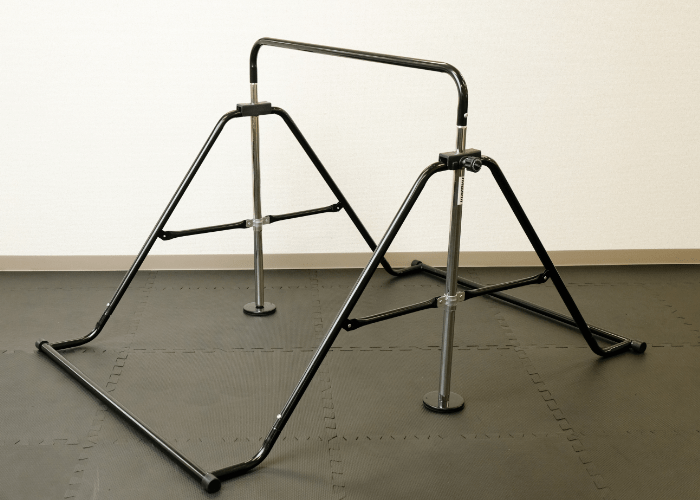

跳び箱

ダッシュ→ジャンプして跳び箱を飛ぶことで瞬発力を鍛える。

トランポリン

片足ジャンプや全力ダッシュをおこなうことで俊敏性をUPさせる。

推奨:小学生

※体操クラスより、やや負荷の高いトレーニングになります

強度:★★

- 体力をつける

- 精神力と集中力を高める

- 正しい姿勢で取り組む

- 習いごとのスポーツに役立てる

- プロスポーツ選手を目指す

目的と効果

スポーツをしている少年・少女を対象としたクラスです。

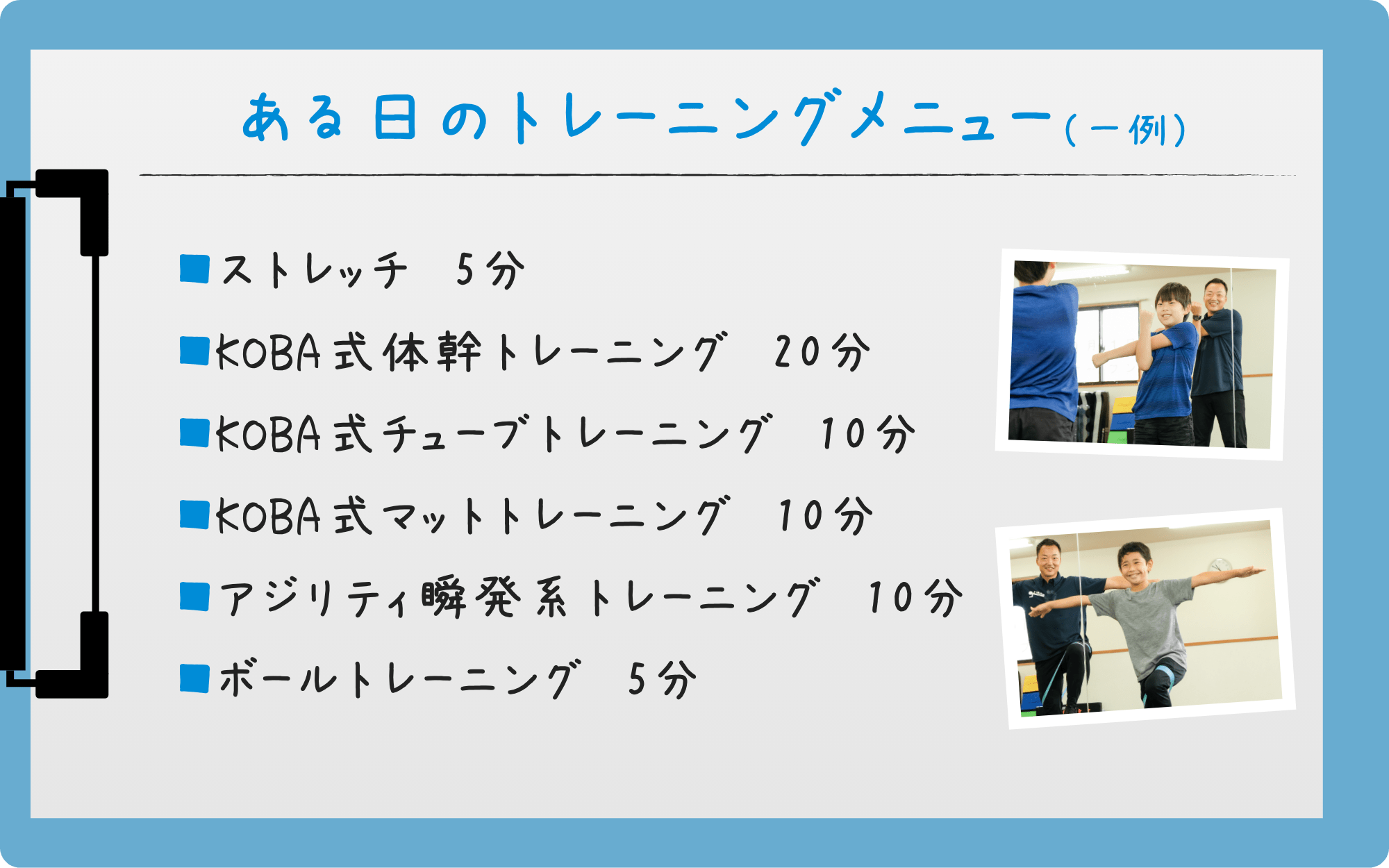

さまざまなスポーツに重要な身体の使い方を中心にトレーニングし、成長段階に合わせて自重(自分の体重)を支える体幹トレーニングを行っていきます。

「柔軟性」「安定性」「バランス」「連動性」の4つの能力を強化することで、スポーツにおけるパフォーマンスの向上を目指せるだけでなく、当たり負けしない身体、スムーズに動かすことができる身体、ケガをしにくい身体を作り上げることができます。

トレーニング内容

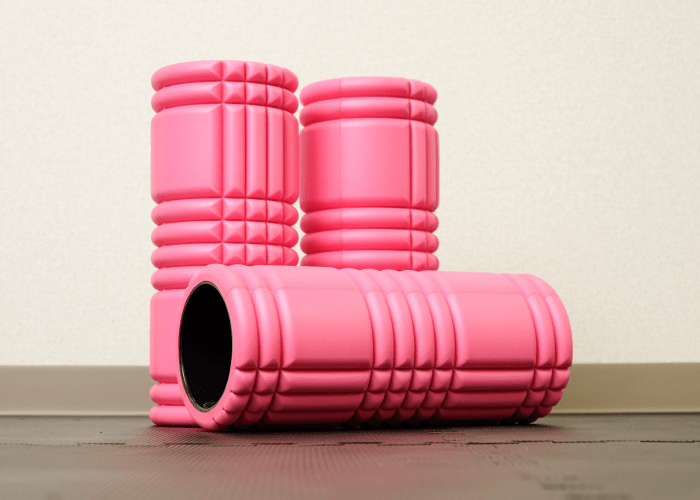

より運動効果を高めるために、当クラスでは関節の柔軟ストレッチから始めます。正しい姿勢を維持することや骨盤を安定させることといった、身体を動かすための基礎となる体幹トレーニングをメインに進めていきます。

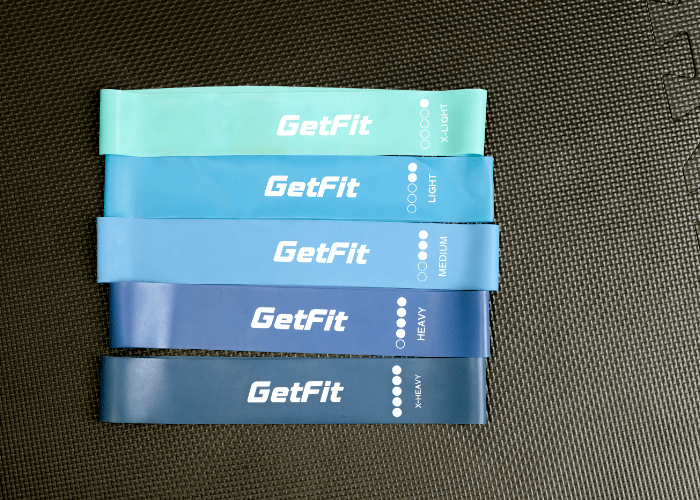

上半身や下半身をしっかり支えるために必要な、股関節周りの強化を図ります。特に、お尻周りの強化をチューブトレーニングで、そして全身のバランス力とコーディネーション能力の強化をマットトレーニングで行っていきます。

ウォーミングアップ

ライフキネティック(脳を活性化させる運動)で脳を活性化させ、頭と身体の準備運動をする。

コーディネーショントレーニング

カエル跳びや4足歩行、クモ歩きなど日常ではおこなわないような様々な動きをおこなうことで運動能力を高める。

体幹トレーニング

プランク、サイドプランク、バックブリッジ、ダイアゴナル、壁逆立ちなど基本的な体幹トレーニングを楽しみながらおこない体幹を鍛える。

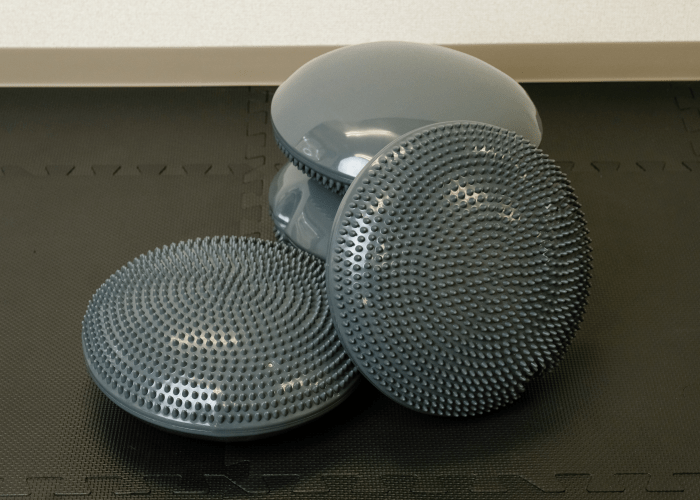

バランストレーニング

マットのうえで片足立ちやジャンプなどをおこなうことでバランス能力を鍛える

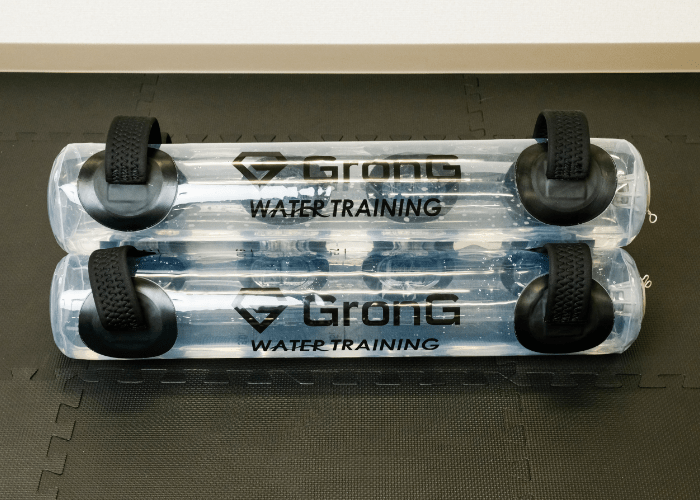

ウォーターバックトレーニング

水の入った器具を使って、バランスを保ちながらレッグランジやジャンプ&ストップをおこなうことで体幹バランス能力を鍛える。

トランポリン

片足ジャンプや全力ダッシュをおこなうことで俊敏性をUPさせる。

推奨:小学校高学年~大人

強度:★★★

- 体力をつける

- 精神力を鍛える

- プロの選手を目指す

- スポーツがもっと上手になる

- 運動不足を解消する

目的と効果

小学校高学年以上のスポーツをしている男女を対象としたクラスです。

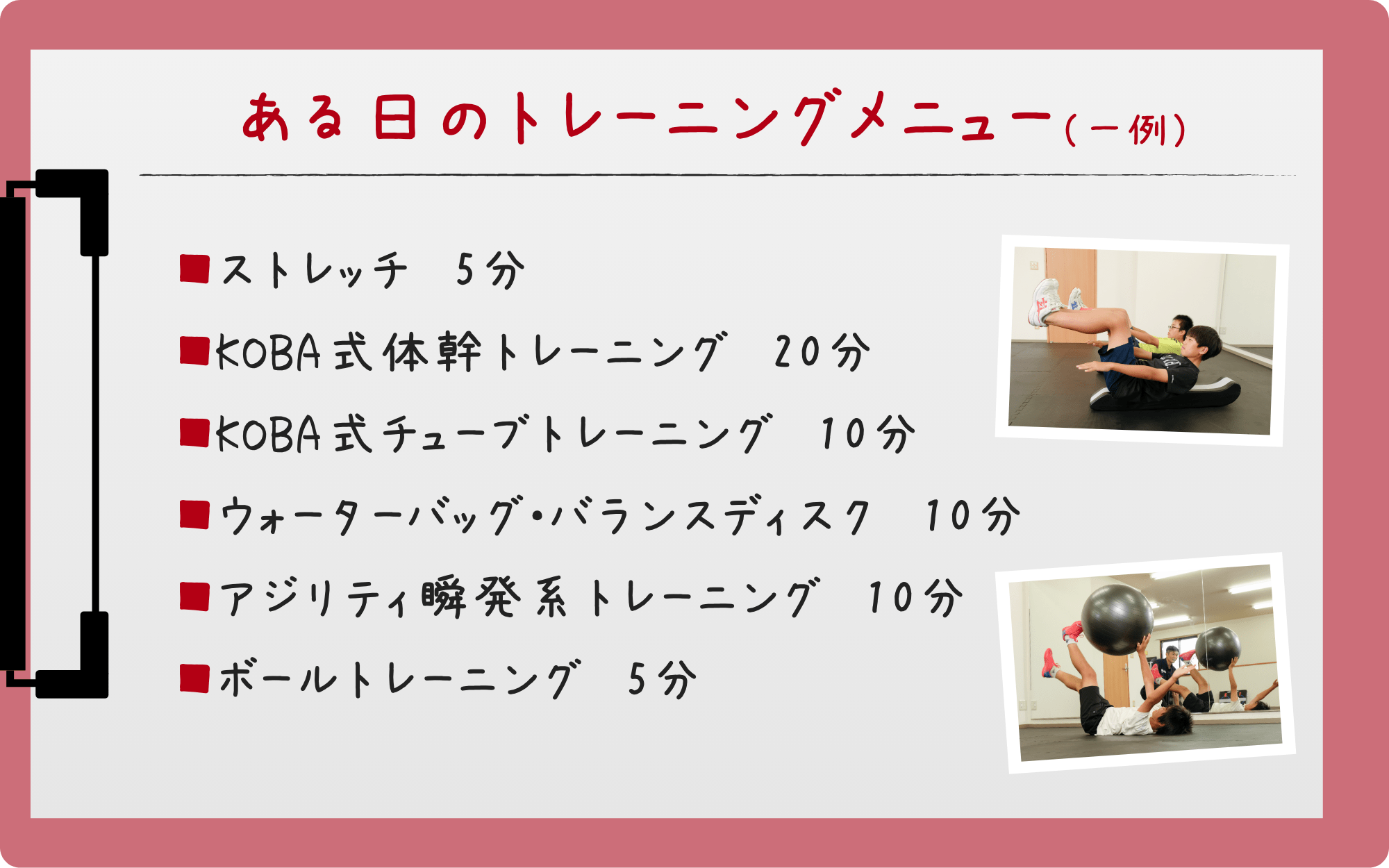

さまざまなスポーツで、今よりも高いパフォーマンスを発揮するための厳しいトレーニングを取り入れています。体幹トレーニングと自重(自分の体重)の筋力トレーニングを行うことでインナーマッスルとアウターマッスルの連動性を高めます。

さらに、「柔軟性」「安定性」「バランス」「連動性」の4つの能力を強化することで、身体の使い方をマスターします。これらが高まることで、スポーツにおけるパフォーマンスの向上を目指せるだけでなく、当たり負けしない身体、スムーズに動かすことができる身体、ケガをしにくい身体を作り上げることができます。

トレーニング内容

体幹トレーニングではインナーマッスルの強化、そして自重での筋力トレーニングではアウターマッスルを強化し、キレのある動きにつなげていきます。

ウォーターバッグ(不安定な重り)などを持つことで負荷を高くしたり、バランスディスク(不安定なクッション)などに乗り不安定な状態でも骨盤の安定性を保てるようフォームをしっかり意識して行います。

チューブトレーニングでは体幹部と下半身の連動性を高め、マットトレーニングではしっかりとバランスを保ち、軸を作れるようにスピードとフォームを意識します。

体幹・上半身・下半身とバランスよくトレーニングを行うことで、身体を自在に動かせるようになっていきます。

みんトレでは、3つのことを大切に取り組みます

1.からだフィジカル強化で思い通りに身体を動かす

幼児から小学校低学年までを対象とした体操クラスでは、マット運動や跳び箱、鉄棒、なわとびなど、さまざまな運動と触れ、ゲーム性のある遊び感覚で取り組むことで、毎回飽きることなく通い続けていただけるメニューとなっています。

みんトレではKOBA式体幹バランストレーニングを取り入れているので、ゴールデンエイジ期といわれる幼少期のころから神経系にできるだけ多くの刺激を入れ、身体の動かし方や使い方を学ぶことができます。そして、小学校高学年を対象とした体操体幹トレーニングにおいては、それぞれのスポーツに合わせた身体の使い方の指導を行い、特にケガをしない身体づくりのためにKOBA式体幹バランストレーニングを中心に指導していきます。

フィジカルの強化なしに、思い通りに身体を動かすことはできません。頭の中でのイメージとともにフィジカルがちゃんと機能していれば、技術の成長は必ずできます。技術練習ばかりに目がいきがちですが、何よりも先にフィジカルを強化することが重要であるといえます。

2.こころポジティブなイメージで成長する

スポーツ界では、「心(精神力)、技(技術)、体(体力)」のすべてのバランスが整ったときに、最大限の力が発揮できるといわれています。つまり、この3要素のいずれかが欠如していれば、スランプから抜け出すことも本来の実力を発揮することもできないのです。

その中でも、最初に取り上げられるのは「心」。どれだけ技術力と体力が優れていても、気持ちで負けてしまっていては相手にはおろか自分自身にすら勝てません。やってみる前から〈できない〉と思っていれば、いざやってみてもできないという子どもは多くいます。〈できない〉を〈できる〉に変えるためには、まずはポジティブな発言やイメージを続けることです。そうすれば、おのずと結果が伴ってきます。質の高い練習を重ねることで自信を蓄積し、〈できた〉という成功体験をひとつずつ増やしていきましょう。

スポーツを通じてお子さまの「心」を磨き、社会に出ても謙虚で誠実な人間力の高い人を育成することが、私たちの使命の一つだと思っています。

3.あたま自分で考え、追求し、解決できる

与えられたことを行うだけでなく自分で考えて行動することは、成長段階を踏むにつれてとても重要となってきます。

みんトレでは論理的思考力を育てるために、あえてスタートからゴールまでの一連の流れすべてを伝えることはしません。私たちはお題を与えるだけ。あとは一人ひとり考えることで自由な発想を引き出し、無限の可能性を見出します。もちろん、個人で思考することもあれば、チームであれこれ話し合い協力を仰ぎ、その過程で必要なものを考える力や役割分担が求められることもあります。

さらに、コーチの指示に従って体幹トレーニングを行うだけでなく、このトレーニングが〈なぜ〉〈何のために〉必要なのかを追求する力も養います。自分自身に足りないものやつまずいているものを自分で見つけることができるようになり、ひいては問題定義から課題解決までを自分の力でできる人材育成を目指します。